ब्रजेश वर्मा:

महान शायर मिर्जा ग़ालिब (1797-1869) जब दुनिया को अपना बेहतरीन शेर प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय हिंदुस्तान तेजी से करबटें बदल रहा था.

भारत में एक साथ कई संस्कृतियों के हो रहे टकराव और मिलाप के बीच अब मुग़ल कमजोर हो चुके थे. फिर 1857 के बाद सब कुछ बदल गया. मुग़ल वंश में अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफ़र (1775-1862), जिसका जन्म बंगाल में हुई प्लासी की लड़ाई और अंग्रेजों द्वारा बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पर पूर्ण कब्जा कर लिए जाने के बाद हुआ, एक प्रकार से खोए हुए साम्राज्य के बादशाह थे. भारत में अकाल, भूख और बीमारी से करोड़ों लोगों की जानें चली गयी थीं. अंग्रेज आगे बढ़ते हुए दक्षिण कर कब्जा करते जा रहे थे और महान मराठा साम्राज्य का भी अंत हो रहा था.

ऐसे में दिल्ली में एक शायर आसमान में चमकते हुए सितारे की तरह उभरता है; जिसे दुनिया ने मुर्जा ग़ालिब के नाम से जाना.

यह आम बात है कि अक्सर जब इंसान किसी ऐतिहासिक जगह की यात्रा करता है, तो उसके जेहन में बड़े साम्राज्य और बड़ी इमारतें ही मूल रूप से घूमती हैं. ऐसे में होता यह है कि ग़ालिब जैसे व्यकित्व को नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी चमक किताबों की गहराइयों में मिलती हैं, किसी आलीशान भवन में नहीं.

पुरानी दिल्ली घूमते समय मेरे मन में भी यह बात नहीं उभरती यदि चांदनी चौक पर चाय की चुस्कियां लगाते समय मेरे पत्रकार मित्र ब्रजमोहन ने अचानक से यह नहीं कहा होता, “चलिए आपको ग़ालिब की हवेली घुमा आते हैं.”

“गलिब की हवेली! इस बात को सुनकर एक साधारण इंसान के मन में तो यही बात उठेगी कि मुगलकाल के दौरान पैदा हुआ एक महान शायर मिर्जा ग़ालिब की हवेली भी उसके कद की तरह शानदार होगी. संयोग यह था कि जहाँ पर खड़े होकर चाय पी जा रही थी, ठीक उसके सामने सड़क के उसपर ही एक गली थी जिसमें शायरों के शहंशाह मिर्जा गालिब रहा करते थे.

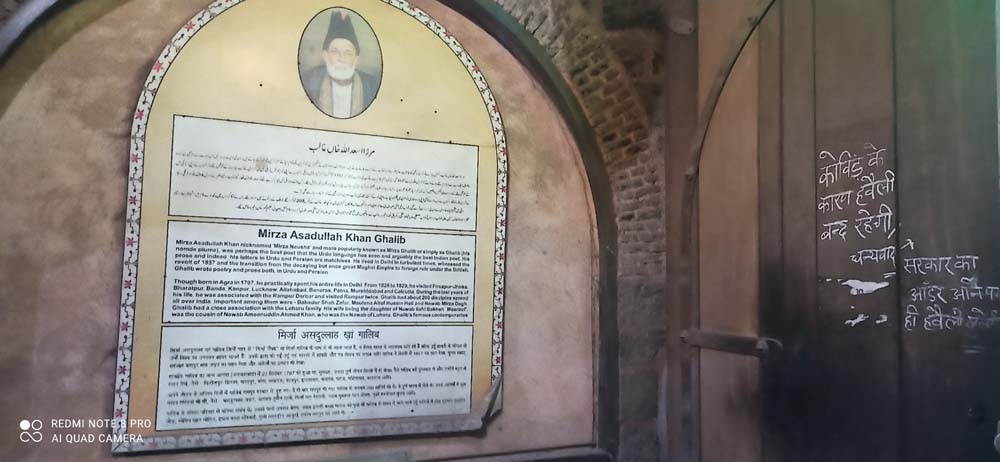

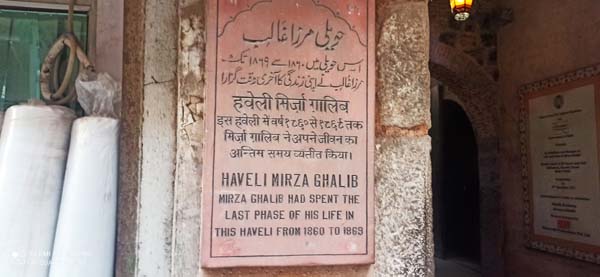

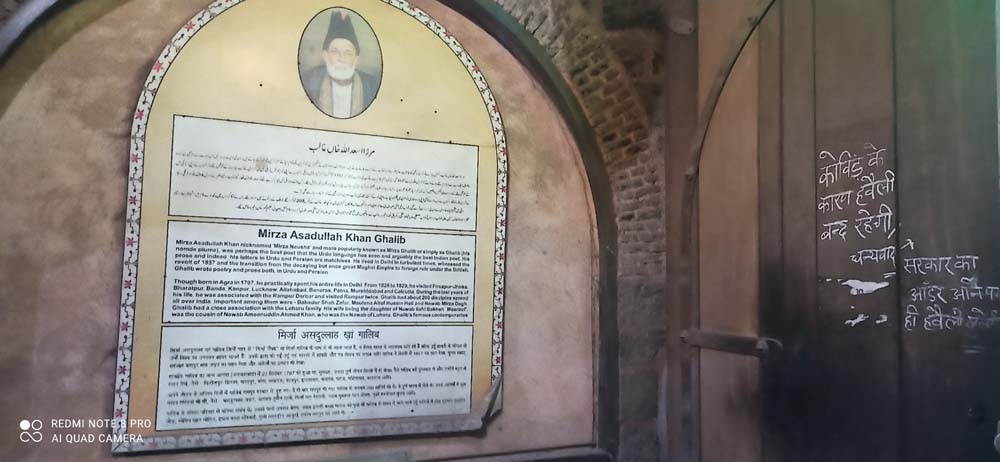

गली की दाहिनी ओर जो देखा एक बोर्ड लगा हुआ था मानों किसी वकील या डॉक्टर का हो जो बताता था कि मिर्जा साहेब यहीं रहते थे. ग़ालिब इस हवेली में अपने जीवन के अंतिम दो साल ही रहे. तब शायद यह काफी खुली जगह रही होगी और निश्चित ही अंग्रेजों और हिन्दुस्तानियों के बीच 1857 में हुए युद्धों के कई निशान भी रहे होंगे. इस लड़ाई में भारतीयों के सब कुछ लुट जाने के बाद भी मिर्जा ग़ालिब बारह बरस तक साहित्य की सेवा करते रहे.

कोरोना महामारी की वजह से ग़ालिब की हवेली बंद थी. अन्दर जाने का कोई उपाय भी नहीं था. बाहर से इसे हवेली तो किसी कीमत पर नहीं कही जा सकती. कारण बस इतना है कि चरों तरफ दुकानें, लोगों के घर और आधुनिक युक के व्यापारिक कुव्यवस्था ने इस हवेली के ऊपर सदा के लिए एक नकाब डाल दिया है. दरवाजे पर काठ के एक पोस्टर यदि न लगा दिए गये होते, तो आज किसी के लिए यह पहचानना भी मुश्किल होता कि ग़ालिब साहेब कभी यहीं रहा करते थे. मकान के बाहर संगमरमर का एक नेम प्लेट सटा हुआ है जिसपर उनका पता ऐसे लिखा है, मानों कोई उस वकील का या फिर डॉक्टर का हो जिसकी कोई प्रक्टिस नहीं चलती हो!

यह हिन्दुस्तानी साहित्य के साथ एक सबसे बड़ा मजाक है. मुझे ग़ालिब का कोई शेर ठीक से याद नहीं और नहीं चाहता कि कहीं से एक नज्म उठाकर यहाँ साट दूं. मिर्जा साहेब का नाम की काफी है.

ग़ालिब के दरबाजे पर लटका हुआ एक छोटे से फानूस के अन्दर का चिराग उनके नाम को आज भी रौशन कर रहा है, जैसे कह रहा हो-

“फानूस बनके जिसकी हिफ़ाज़त हवा करे

वो शम्मा क्या बुझे जिसे रौशन खुदा करे.”